- インター・ベルTOP

- アパレル・ファッション業界の求人・転職 SOW.TOKYO

- THINK

- プロフェッショナルの志事

- 株式会社マルナカ 中里 昌平

ファッション業界を支えるメーカーや工場、職人にプロならではのこだわりの技や知識を聞いてみました

株式会社マルナカマルナカならではのこだわりの技。

PROFILE

株式会社マルナカ

創業148年。明治元年から続く織物メーカー・マルナカは、様々な高性能マシンを操り、ラグジュアリーブランドや高級ホテルなどで使われる高級織物を手がける。

会社のある埼玉県飯能市周辺はもともと織物の産地だが、200以上あった織物メーカーは今やマルナカ1社となった。

そして今なお、同社の技術力は、最先端を走るデザイナーから注目を浴びている。

ドイツのドルニエ社のレピア織機が、日本で最も多く稼働する

パリ・コレクションに参加する名だたるデザイナーたちが、この工場に続々と訪れる。皆川明氏が手掛けた東京スカイツリーの制服の生地をつくり、「ルイ・ヴィトン」ほか、ヨーロッパのラグジュアリーブランドにも商品を納めている。また、マンダリンオリエンタル東京など、外資系高級ホテルで使われるインテリアファブリックも、同社が手がけたものが多い。埼玉県飯能市のマルナカは、創業148年の織物メーカーだ。社長の中里昌平氏が昨今の仕事事情を語る。

「ただ注文されたとおりのものを納めるのではなく、企画段階から一緒に考える仕事が増えています。そうすることで、おそらくデザインを考えるクリエイターだけでは浮かばない、そして織物メーカーの私たちだけでも浮かばない、新しいアイデアがどんどん生まれるようになってきました」

6000坪の敷地の中、昭和40年代に建てられた三角屋根の古い社屋、最新鋭の設備を導入した新しい工場が並び、25人の従業員が働いている。

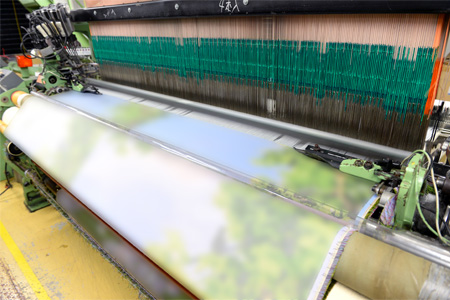

「最大の特徴は、ドイツのドルニエ社のレピア織機が日本で最も多く稼働していることです。コンピュータ化にも早くから取り組んできました。電子化されたシステムで、ファッションファブリック、インテリアファブリックなど、あらゆる素材の特殊織物を独自の技術で生産することができます」

埼玉県飯能市にあるマルナカは創業1868年(明治元年)の老舗織物メーカー。超大型ジャガード搭載ドルニエ・レピア織機、ドビー機、全自動短尺整経機など、国内有数の織機設備を誇る。綿、麻、絹、毛、化合繊など、あらゆる素材に対応。20d極細番手のフィラメント糸から手紡ぎのホームスパン糸の極太番手、イレギュラーなファンシーヤーンまで自在に織ることができる。様々なデザインに対応できるデジタルデザインシステムも、いち早く導入している。

大量生産ではなく難しい柄物の少量多品種生産を請け負う

1300年前に大陸から伝わってきた技術がルーツと言われる埼玉県の飯能や所沢の織物産業は、特に江戸時代から大きく発展してきた。戦後の繊維産業勃興とともにこのエリアはさらに栄え、最盛期には、200以上の工場が元気に稼働していたが、徐々に海外製品にシェアを奪われ、急激にその数は減少していった。

「特に1972年の日本の繊維産業の市場開放の影響は、首都圏に近いこのエリアに早く押し寄せてきました。今、生き残っているのは私たちだけです」

単純な柄のドビー織りで、シーツやタオルの大量生産を主力にする工場が周囲には多かったが、中里氏は、普通のやり方では生き残れないと考えた。そして、柄が複雑な婦人服地の受注にこだわり、少量多品種生産を請け負うようになっていく。

「綿だけでなく、ウール、化繊など、あらゆる素材に対応できるよう、全国の素材の産地と協業するようになりました。そのおかげで技術が蓄積できた」

さらに99年には、どんな異素材の糸にも対応するジャガード織機を導入。織機を動かすプログラミングを駆使して複雑な柄を織れるようになるなど、技術の幅はさらに広がった。

「徹底した分業が織物業界の常識でした。しかし、この仕組みもまた、業界を衰退させた要因のひとつだったのではないかと考えています。そこで私たちは、できるだけ自社内で仕事を完結できるようにしました。そうすることで、サンプル作成など、細やかなオーダーにもスピーディに対応できるようになりました」

日本を代表するデザイナーたちが徐々に訪問するようになったのは、2000年を過ぎたあたりからである。

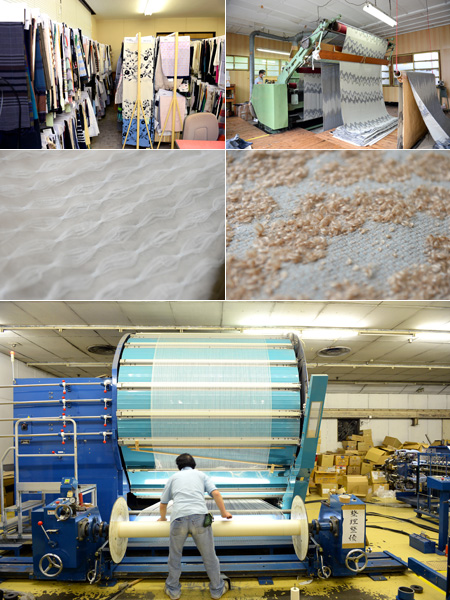

工場内には、ドイツ製のドルニエ・レピア織機がずらりと並ぶ。電子ジャガード搭載が10台、28枚ドビー機搭載が30台、計40台が稼動する。ファブリックの中に毛糸を編み込み、浮かび出るような織物を実現するのが、レピア織機特有のレピアヘッドの機能。織物はタテ糸とヨコ糸からできていくが、織られている過程で、ヘッド部分が毛糸をつかまえに行き、そのままヨコ糸と一緒に織り込んでいく。この大きなヘッドで、毛糸のほかにもさまざまな太さや素材の糸を自在に操ることができる。かつては手作業で行われていた(右下)ものが、ドルニエ・レピア織機によって、今や全自動になっている。

あくまで黒子に徹する人とのつながりを大事にし価値を生み出していきたい

同社作の高級織物が、本社内の見本室にずらりと並んでいる。色柄物だけではない。タテ糸とヨコ糸を組み合わせ、複雑な模様も実現する。一見すると無地のようだが、光の加減で水玉や三角の柄が浮き上がる織物も。

「トップデザイナーの執念は、本当にすさまじい。これまでに誰も見たことがないものを、常につくり続けたいんですね。でも、それは私たちも同じ。だからこそ、努力のしがいがある」

都心からあまり遠くない立地条件も、強みになった。生地に強いこだわりを持ったデザイナーたち自らが、直接アイデアを伝えに来るようになったのだ。

「来社して、古い見本が何千とある見本室からなかなか出てこないデザイナーさんもいますよ。たくさんの生地に囲まれ、新たなインスピレーションを得ようとしているのでしょう」

高い技術をもって、自社製品ブランドを企画することもできるだろう。しかし、中里氏は「まったく考えていない」と言う。これもマルナカが信頼されているポイントかもしれない。

「あくまで黒子に徹すること。それが、当社の正しい姿勢だと思っています。世界との競争でしのぎを削っている日本人デザイナーの付加価値を高めるための、力になりたいのです」

同社の5代目にあたる専務の中里明宏氏は、96年に入社。社長の知り合いの繊維工場で現場修業をした後、イタリアで本場の織物技術を体感してきた。マルナカの次代を担う明宏氏は語る。

「これからは、ものありきではなく、人ありきの時代。これまでにない新しいアイデアは、人とのつながりの中からしか生まれません。そんな時代に、当社は、本当に素晴らしい方々と仕事ができている。普通では絶対に見られない仕様書を見せてもらいながら、織物の常識を覆すような生地をつくることもあります。今後もこうした人とのつながりを大事にしながら、自分たちの新しい価値を生み出していきたいと考えています」

工場内では様々なマシンが稼動する。タテ糸用の巨大なサンプル整経機は、300mもの長さのタテ糸を整え、つくり出すことができるという(下)。かつては徹底した分業が常識だった織物業界だが、マルナカは自社内に多くのプロセスを取り込んだ。織物工場ではまず見かけないという、表・裏カット用のシャーリング・マシンも所有(上右)。見本室にはこれまで手掛けた生地がずらりと並ぶ(上左)。ループ糸を使い、玉虫効果、紙とシルクの組み合わせ、凸凹感のあるフクレ織り、先染織物、麻のケースメントなど多様な表現を実現し、和紙をはさみこんだホテルのファブリックなども多数てがけている。