“モノづくり“という共通のフィールドで活躍する異業種クリエイターのインタビュー

アニメーション作家・映画監督新海 誠

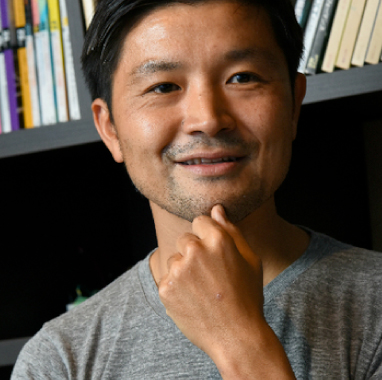

PROFILE

新海 誠

1973年、長野県生まれ。2002年、個人で作り上げた短編作品「ほしのこえ」で鮮烈なデビューを飾る。同作品は、新世紀東京国際アニメフェア21「公募部門優秀賞」をはじめ多数の賞を受賞、人気に火がつく。2004年公開の初の長編映画『雲のむこう、約束の場所』では、その年の名だたる大作をおさえ、第59回毎日映画コンクール「アニメーション映画賞」を受賞。2007年公開の連作短編アニメーション『秒速5センチメートル』で、アジアパシフィック映画祭「最優秀アニメ賞」、イタリアのフューチャーフィルム映画祭で「ランチア・プラチナグランプリ」も受賞している。2011年に全国公開された『星を追う子ども』では、これまでとは違う新たな作品世界を展開、第八回中国国際動漫節「金猴賞」優秀賞受賞。2012年、内閣官房国家戦略室より「世界で活躍し『日本』を発信する日本人」として感謝状を受賞。次世代の監督として、国内外で高い評価と支持を受けている。2013年、最新作『言の葉の庭』が全国で劇場公開された

—とにかくこの作品だけは作り上げようと挑んだ『ほしのこえ』

今のようなアニメーション監督としての仕事に繋がったきっかけは、デジタル系のコンテストに応募したことでした。

もともとはゲーム会社のグラフィックデザイナーとしてオープニングムービーやパッケージデザインなどの制作をしていましたが、仕事をしていくうちに、ゲームのための映像ではなくて“自分で物語を作りたい”という気持ちが高まっていきました。そこで会社勤めをしながら自主制作でのアニメーション制作を始めたんですが、客観的な評価も知りたくてコンテストへ応募するようになっていったんですね。1998年前後くらいからだったと思います。結果、いくつかの賞をいただくことができ、“もしかしたら、この道でやっていけるのかな”という想いが強まっていきました。そんな気持ちの中で『ほしのこえ』を作り始めました。

結果的には、『ほしのこえ』は僕の商業デビュー作となりました。24分の短いSFロボットアニメですが、当時の自分にとっては大長編です。会社勤めをしながらではとても完成しないと思い、思い切って会社を辞めて制作だけに集中することにしました。とにかくこの作品だけは完成させなければこの先の人生もどうにもならないと、そんなふうに考えていました。『ほしのこえ』が商業的にもある程度成功し、その後アニメーション監督の道に進むことができたのは幸運だったと思います。

その当時の自分にとって『ほしのこえ』を作り上げるということは、生活費を得ること以上に、とにかく切実に必要な、拠り所としての何かだったような気がします。自分が本当にやりたいこと、自分にしかできないと信じられることを求める時期は誰にでもあると思うのですが、僕にとってはそれが20代後半に始めたアニメーション制作でした。

—映画の観客の声を受けて、見えてきた小説の方向性

映画版『言の葉の庭』を作った当初から、「ダ・ヴィンチ」で小説版の連載をしたいという話は進めていました。

もともと本を読むことが好きだったので、単純に小説への憧れがあったんです。それに加えて、『言の葉の庭』という作品自体がやや小説的な雰囲気を持っていることも、書きたいと思った理由です。台詞が必ずしも多い作品ではないのですが、モノローグで牽引していくという表現は、小説の地の文での語りと近い作りになっていますし、小説に翻訳しやすい作品なのでは、という想いもありました。

なにより映画版『言の葉の庭』は脚本以前の段階で、まず文章としてイメージをし始めたものだったんです。短いスケッチ小説のようなものを書くところからスタートした作品だったので、それを最終的にきちんと本にするところまで持っていけたら、という気持ちはありましたね。

「ダ・ヴィンチ」での小説連載開始は2013年8月発売の9月号から。映画公開は同年の5月末でしたから、本当は小説連載ももう少し早く、映画の公開タイミングと同時に始めるつもりでした。執筆の時間がなかなか確保できずに遅れてしまいましたが、結果的にはそれがすごく良かったと思っています。というのは、映画の公開後の観客の声を小説に大いに反映できたからです。

当初の予定では、小説版は前・中・後編の3話くらいで短くまとめようと思っていました。それが、映画の舞台挨拶でたくさんの方からの様々な感想を聞く中で、気持ちが変わっていきました。映画に限りませんが、作品は受け手に届いた時点ですこし形が変わります。別の言い方をすれば、観ていただけて初めてそこで完成するんです。例えば、ヒロインの雪野というキャラクターに寄せて、ご自身の経験を語ってくれる観客がいます。靴作りを目指す主人公である孝雄の将来が心配だという観客がいます。高校生の観客は高校生の視点から感想を語ってくれるし、子を持つ親は親の視点でキャラクターを語ってくれます。そういう様々な感想を聞いていると、映画では描かなかった部分の物語の可能性のようなものを思い知らされるんですね。小説ではそこを書いてみよう、と。 数ヵ月の映画の公開期間中にどんどん書きたい部分が増えていって、連載を開始すると今度は小説を読んだ感想が読者から届き、それによってまた物語が膨らむ。そんなふうにして、小説は最終的には長編といえるボリュームになりました。

— “代弁の技術”が多様な映像と、“言葉として把握し直していく”小説

公開された時点で気持ちの上では一度終わった映画版『言の葉の庭』を、小説として書きはじめるにあたって、映画版の登場人物たちの人生をもう一度考え直しました。一人ひとりの生い立ちから、彼らが今までの人生で影響を受けてきたであろう人物まで、映画を一度バラバラに分解して、この出来事とこの出来事の間にはこれがあったに違いないとか、それによってこういう台詞をこの時に言ったのではないかとか、時系列で解体して年表のようなものを作りながら全体を組み立て直す作業をしていきました。小説版も主軸は孝雄と雪野の物語ですが、キャラクターの性格も映画からすこし変わった部分もありますし、同じストーリーラインでも読者が受ける印象が変化する箇所も多くあると思います。

それはまた、映画と小説というメディアの違いゆえとも言えます。映画だと多様な代弁の技術があります。色も使えるし声も使えるし……なによりキャラクターの気持ちが代弁できるという意味では、音楽の効果も大きいです。あるいは景色を映すことでも気持ちを代弁できます。映画というものは、そういう技術の積み重ねでできています。それはやはり、小説とはまるで異なるメディアです。

それに比べて小説では、音楽や風景で語らせていた部分の気持ちを、もう一度、自分で文字として把握し直す必要があります。映画の脚本時にはある種、無意識に言わせていたような言葉も、そういう作業によって“雪野って実はこういう女性だったんだ”とか“孝雄ってこんなことを考えていたんだ”というのが、書くほどに分かっていく気がして、それは新鮮な体験でもありましたね。

—単行本化で加えた、書き下ろしのパート

単行本化にあたって、書き下ろしのパートを2つ加えました。その1つは、孝雄の母親視点での物語です。登場人物の中では最年長となる母親の視点は、どこかに入れたいとずっと思っていました。キャラクターとしては子どもっぽい描き方をしているちょっと破天荒な母親ですが、それでも年月の積み重ねでしか見えてこない洞察のようなものを、母としての視点からならば語らせることができると思いました。『言の葉の庭』はあくまで青春小説ですから、孝雄は物語を通じて成長をしなければなりません。でもその成長を孝雄自身の言葉で綴っていくのは、視点として距離が近すぎると思ったんです。映像ならば自動的に生じる客観性のようなものが、文章の場合は意図して生み出さなければならないということです。そういう問題を、母の視点を導入することでもうちょっとすっきりと語ることができるかもしれないと思ったんです。

もう1つの書き下ろしは、孝雄と雪野の語りによるエピローグです。内容は単行本を読んだ方の楽しみにしていただければと(笑)。映画版のファンの方が期待する結末は人それぞれ違うでしょうから、ある人にとっては望んでいた結末かもしれないし、またある人にとっては思っていたものとは違う結末になっているかもしれません。ただこのエピローグは、劇場公開中に何百人何千人の観客の声を聞く中で、このように語るべきじゃないかと僕が強く実感したものを形にしたつもりです。映画版の制作時には自分自身でも明確には見えていなかった結末ですから、これは観客と一緒に作り上げたエンディングだという気持ちがあります。

そのように、今回の小説は映画を観てくださった方にとって、とても読みがいのあるものに仕上がっていると思います。映画の台詞一つ一つの背景や由来を感じることができるでしょうし、キャラクターの描写にはどのエピソードにも納得と驚きを感じてもらえるはずだと思います。

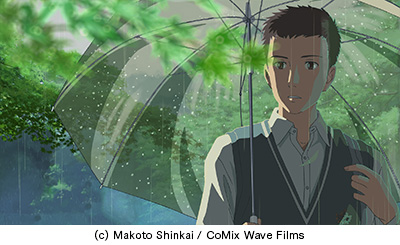

さらに、小説を先に読んだ方が映画を観ても、それはそれで大いに楽しめると思います。映画版『言の葉の庭』は小説的な作品ではありますが、“映像でしかできないこと”をふんだんにやっている作品でもあります。それは雨の描写一つにしてもそうですし、色彩や音楽とのシンクロもそうです。時間軸のコントロール、1カットごとにこだわりぬいたレイアウト、声優さんたちの素晴らしい芝居、そういう文字では決してやれないことをふんだんにやっているのが映画版です。ですから小説を読んだ後に映画を観ると、同じ物語を違うメディアで表現している面白さということを存分に味わっていただけると思います。

—自分の作品との“向き合い方”

最近は大成建設や野村不動産やZ会など、CM映像のお仕事も増えています。そういう場合はクライアントの意向を受けつつも、アニメーションとして表現することの意義、自分が作ることの意義をいつも考えます。実写よりも魅力的なCMにできなくては、アニメで作る意味がありませんから。

そのように企業からの依頼で映像を作るのも、オリジナルの映画や小説として物語を描くのも、臨む気持ちとしてはあまり変わりません。最終的には、自分が良いと心から信じるものを完成させることがすべてです。もちろんスケジュールや予算の都合もありますが、この先も自分がアニメーションの仕事を続けるためには、「自分が良いと信じるものを作る」というシンプルな原則をキープし続けていくことが、なによりも大切だと考えています。

これから映像の制作をしたいという方には、まずはとにかく作り始めて、完成させて欲しいと思います。完成しなかった名作よりも、稚拙でも完成した作品のほうがずっと価値があります。

小説版『言の葉の庭』の中にも実は似たような台詞が出てくるのですが、「作りたい」という気持ちが本物ならば、その人は「もう作っている」はずなんです。批判にも耐えうるような作品を最初から出そうとしても、それはほとんどの場合は不可能です。とにかく人の視線にさらされる場に作品を出すというのが、その後の大きなベースになると思います。僕がデビューした2000年初頭とは違って、今はネットで膨大な作品に無料でアクセスできるという、作品制作を始めたい人にとっては難しい時代にあると思います。そんな中で突き抜ける難しさはあると思いますが、結局はそれぞれが生まれてきた時代のタイミングまで引き受けてやり方を見つけていくしかないんです。ものを作るということには、そういうことまで含まれているんだと思います。