2025年4月25日(金)、TRUNK (HOTEL)CAT STREETにて、シンポジウム 「Waste to Wear: ゴミになる服、ならない服」 を開催された。本イベントは、世界的なムーブメント FASHION REVOLUTION の日本支部であるFASHION REVOLUTION JAPAN が主催し、ファッション・繊維の循環の課題に取り組む国内外の最前線のプレーヤーを迎えて開催された。

FASHION REVOLUTION JAPANとは?

FASHION REVOLUTIONは、2013年にバングラデシュのダッカ郊外で発生したラナ・プラザ崩壊事故を契機に発足した。この事故では、低賃金で働く衣料品工場の労働者が働いていた建物が崩壊し、1132人が亡くなり、2500人が負傷、約100人が行方不明となったファッション業界史上最大の事故ともいわれる。FASHION REVOLUTIONはこの事故を機にイギリスで始まった、ファッション業界の透明性と公正性を求める国際的な運動。日本では2014年から活動を開始し、消費者、企業、行政、メディアといった多様な主体に対し、ファッション産業が抱える社会問題について啓発を行っている。

今回の主なプログラム

①【キーノートスピーチ】「欧州の挑戦から学ぶ、繊維循環の最前線」

登壇:Elina Lewe 氏、Anubhuti Bhatnagar氏(T-REXプロジェクト、Aalto大学)

登壇:Elina Lewe 氏、Anubhuti Bhatnagar氏(T-REXプロジェクト、Aalto大学)

②【トークセッション 1】「日本から世界へ、ファッションロスゼロの展望」

登壇:小泉進次郎氏(元環境大臣 衆議院議員)、松田崇弥氏(株式会社ヘラルボニー 代表取締役Co-CEO)

登壇:小泉進次郎氏(元環境大臣 衆議院議員)、松田崇弥氏(株式会社ヘラルボニー 代表取締役Co-CEO)

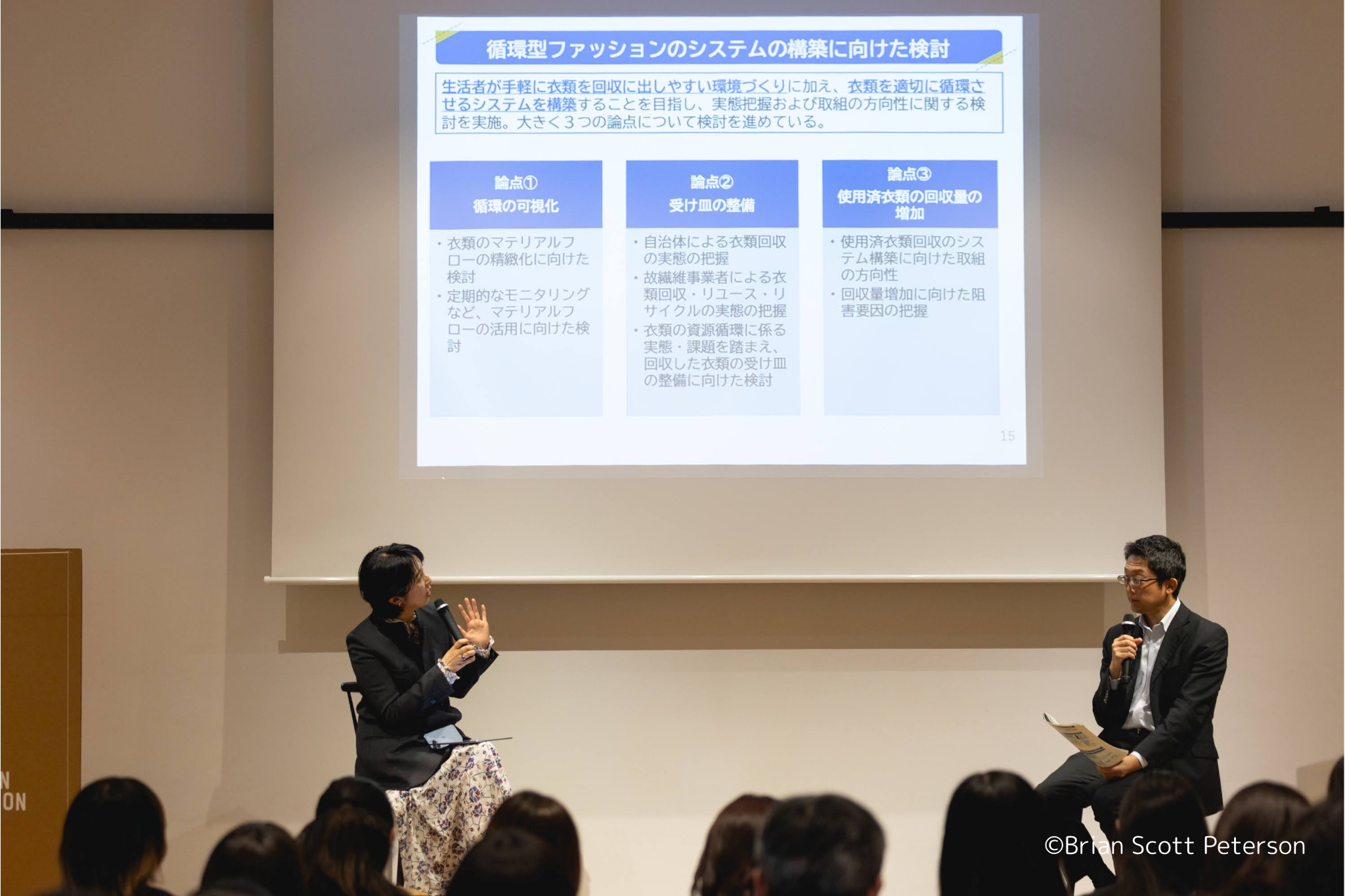

③【トークセッション2】「手放した服はどうなっているのか?調査データから読み解く」

登壇:向千鶴氏(ファッションジャーナリスト )、近藤亮太氏(環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室長 兼 循環型社会推進室長)

登壇:向千鶴氏(ファッションジャーナリスト )、近藤亮太氏(環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室長 兼 循環型社会推進室長)

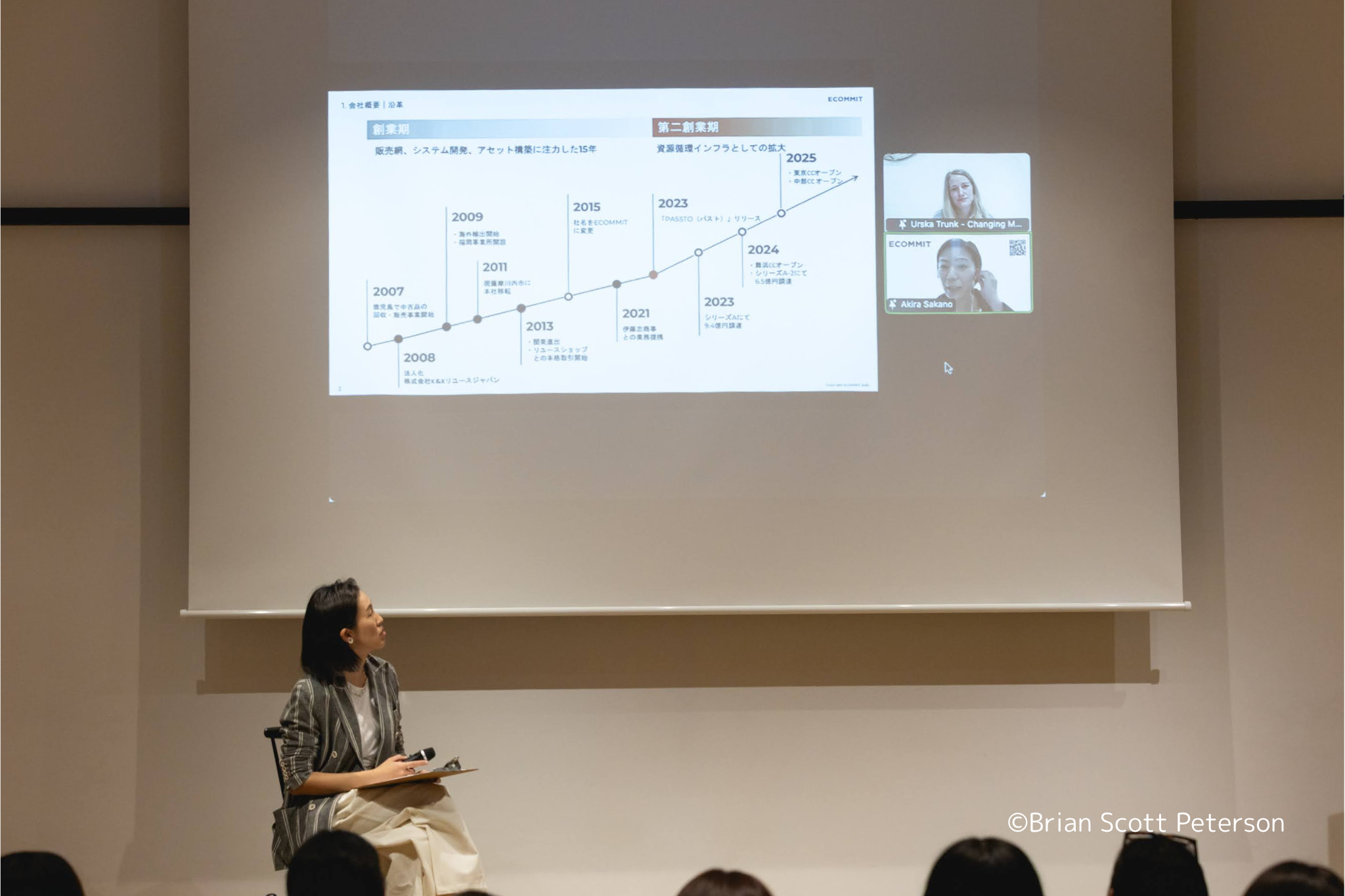

④【トークセッション3】「国際資源循環の可能性(リユースの未来)」

登壇:坂野晶氏(株式会社ECOMMIT 上席執行役員CSO 兼 ESG推進室長)、Urska Trunk氏(Changing Markets Foundationシニアキャンペーンマネージャー)

⑤【トークセッション4】「服から服のリサイクルは、どうすれば本当に実現できるのか(リサイクルの未来)」

登壇:髙尾正樹氏(株式会社JEPLAN 代表取締役 執行役員社長)、鎌田安里紗(一般社団法人unisteps共同代表理事)

登壇:髙尾正樹氏(株式会社JEPLAN 代表取締役 執行役員社長)、鎌田安里紗(一般社団法人unisteps共同代表理事)

会場に潜入!

今回筆者は実際にイベントに参加。会場となるTRUNK (HOTEL)CAT STREETには、多くの人が訪れていた。席も徐々に埋まっていき、トークセッションが開始する頃には満席に。

(トークセッション1の様子。右から、松田崇弥氏(株式会社ヘラルボニー 代表取締役Co-CEO)、小泉進次郎氏(元環境大臣 衆議院議員)、鎌田安里紗氏(一般社団法人unisteps共同代表理事))

どれも非常に興味深い内容で、普段接することのない専門家たちが語るリアルは、大変学びになった。

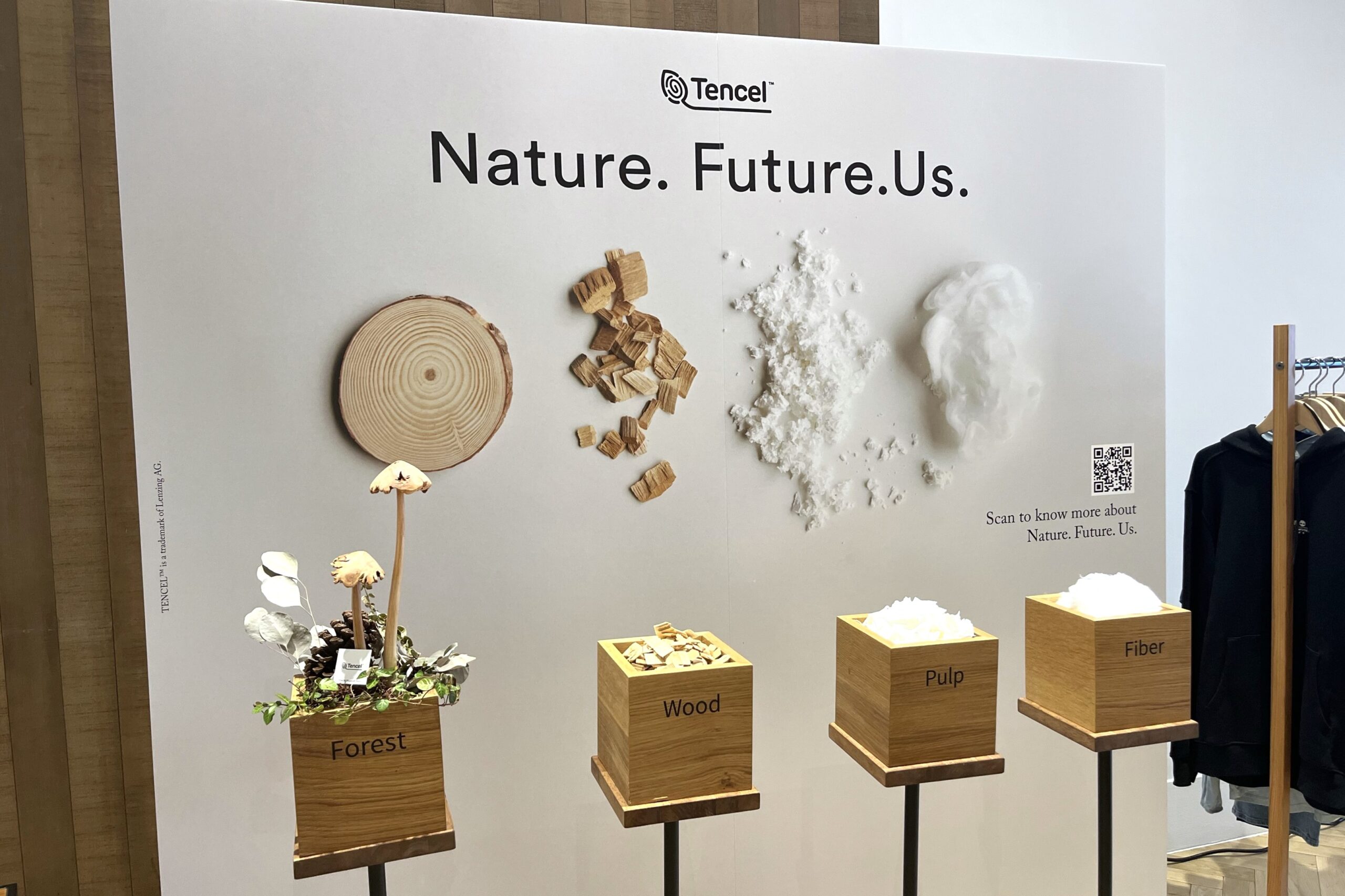

また会場にはテンセル(TENCEL™)社の展示も。テンセルは、オーストリアのレンチング社が開発したリヨセル繊維の商標で、主にユーカリの木材パルプを原料とする再生セルロース繊維。その快適性と環境への配慮から、サステナブルなファッションを求める消費者に支持されている。

再生可能な繊維で作られたアイテムはどれも肌触りがよく、高級感があった。

担当者にインタビュー!

今回はFASHION REVOLUTION日本支部長を務める竹村さんにお話を伺った。

――イベントの簡単な概要のご説明と、開催の背景を教えてください。

これまでFASHION REVOLUTIONは、生産背景の透明性にフォーカスしてイベントを多数開催してきました。これは、2013年に起きた「ラナプラザ崩壊事故」がきっかけです。問題として浮かび上がったのは、納期や業務達成のプレッシャーの中で働かざるを得ない下請け縫製工場とその労働者たちの状況です。さらに、発注企業の中には「自社のレーベルがなぜそこにあるのかわからない」と話すケースもあり、発注後の過程で発生する孫請け構造の不透明さが改めて明らかになりました。

これまで様々なイベントをやってきましたが、服の購入後の服の行方として「服が捨てられた後」や「手放すときのチョイス」が分からない限り、完全なる服の循環は実現できないのではないかと考え、今回のイベント開催に至りました。

――このテーマに対するご自身の考え方についても教えてください。

「服の循環における透明性」が重要であることは言うまでもありません。ただ現状では、完全な循環システムはまだ構築されておらず、多くの一般消費者が日常的に参加できる仕組みも整っていないのが実情です。

消費者として参加できるのは、「服を買ってからどうするか」。服の捨てられる先を知って、行動を考えるきっかけになったらいいなと思います。

――特に楽しみなセッションはどれですか。

全部おすすめですが…!今回はキーノートとセッション3で海外からの登壇者もお招きしているので、楽しんでいただけると嬉しいです。日本だけではなく海外の実例も非常に学びになると思っています。個人的にはセッション4も楽しみです。

――このイベントを通じて、ファッション業界や消費者にどのような変化をもたらしたいと考えていますか?

「誰かがやってくれるだろう」ではなく、自分自身の意識や行動が変化を生み出す力になる——そんな実感を持ってほしいと願っています。今回のテーマでは、消費者である私たちができることが数多くあります。「どうすれば前に進めるのか」「どんなステークホルダーが必要か」といった問いに、自分の視点だけでなく他者の視点も重ねることで、より前向きなアクションにつながっていくことを期待しています。

――「サステナブルなファッション」を実現するために、業界が今後取り組むべきこととは何でしょうか。

まず大切なのは、対話を始めることだと思います。日本の企業には「100%できていないと発信してはいけない」という風潮があるように感じますが、実際には、今できていることと、まだ取り組めていないことを正直に示す姿勢が求められています。企業がオープンになることで、消費者もその努力を認め、ともに前進する関係が生まれるはずです。

私たち一人ひとりにできることとしては、まず「服を捨てないために何ができるか」を考えてみてほしいと思います。アップサイクルや寄付、回収ボックスの活用など選択肢はいくつもありますが、「どうすれば服を長く使えるか」を起点に、日々の暮らしの中で実践していくことが、第一歩になります。

――ありがとうございました。

服の寄付や回収が手軽にできるようになった反面、手放した服はどうなっているのか。消費者としてできることを、様々な立場から考えることのできる貴重な機会となった。

エシカルファッションを追求するFASHION REVOLUTION JAPANでは、これからも様々な取り組みで私たちに学びの機会を与えてくれるに違いない。ぜひ、注目したいと思う。

〇FASHION REVOLUTION JAPAN

公式ウェブサイト: https://www.fashionrevolution.org/japan

Instagram: @fashionrevolutionjapan